MaCER remise en questions

1) Le marché de l'énergie (3)

- Dans un marché libéralisé, les clients ont la faculté d’opter pour le fournisseur d’énergie de leur choix. Les fournisseurs d’énergie achètent l’électricité aux producteurs d’électricité et les revendent aux clients établis en Belgique. Les deux parties signent un contrat, le contrat de fourniture, qui définit les modalités de fourniture de l’énergie.

- Dans une communauté d’énergie, pour la partie relative aux volumes d’électricité partagée, c’est le gestionnaire de la Communauté qui envoie les factures aux participants de ladite communauté. Les participants reçoivent donc une facture spécifique, en plus de celle de leur fournisseur classique.

La troisième partie du présent guide FAQ, « L’énergie partagée », détaille les fonctionnements du partage, tandis que la cinquième partie, « Les finances », détaille les aspects financiers (prix de vente de l’énergie partagée, tarifs possibles, facturation, …).

Dans un marché libéralisé, les activités de production, de transport, de distribution et de vente de l’énergie sont séparées. Toutes ces activités ont un coût pour la société qui les réalise.

Cependant, dans un souci de facilité pour le client, une seule facture lui est adressée, qui comprend l’ensemble des coûts liés aux éléments repris ci-avant ainsi que les taxes et surcharges imposées par les pouvoirs publics.

Ainsi, la facture que vous envoie votre fournisseur comprend les éléments suivants :

- Le prix de l’électricité proprement dit : ce prix est soumis à la concurrence et varie d’un fournisseur à l’autre ;

- Le coût de la distribution (d’utilisation des réseaux) : c’est un tarif approuvé règlementairement, donc non soumis à la concurrence, non négociable et identique quel que soit le fournisseur. Néanmoins, ce tarif varie en fonction de la commune dans laquelle vous habitez puisqu’il varie d’un GRD à l’autre et dépend donc du réseau auquel vous êtes raccordé.

- Les taxes et surcharges régionales et fédérales : elles sont imposées par les autorités régionales et fédérales.

De manière générale, les coûts de l’électricité représentent moins de la moitié du montant total de votre facture. Cette proportion peut toutefois varier d’une année à l’autre.

Si un consommateur participe à une communauté d’énergie, il reste soumis, suivant la réglementation régionale, à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu’aux taxes, surcharges et autres frais régulés. Il recevra une seconde facture, en plus de celle de son fournisseur classique. Cette facture comprendra le prix de l’électricité partagée, les accises fédérales et une contribution pour les certificats verts. Le coût d’utilisation des réseaux (coût de distribution) pour l’électricité partagée via la communauté d’énergie sera facturé par le fournisseur classique et non par la communauté d’énergie.

Notons que la réception d’une seconde facture dans le cadre d’une communauté d’énergie n’engendre pas un coût financier plus élevé. Certains fournisseurs d’énergie appliquent à leurs clients qui participent à un partage d’énergie, qu’ils soient producteurs ou consommateurs du partage, une redevance fixe annuelle variant entre 35€ et 150€. Les fournisseurs ne peuvent pas appliquer cette redevance aux bénéficiaires du tarif social. La partie finances du présent guide détaille les implications et conséquences financières, typiquement la question de l’avantage économique à participer à une Communauté.

Sources : energuide.be ; cwape.be

Parmi les nombreux produits proposés par les fournisseurs d’énergie aux ménages, il existe des contrats de fourniture d’électricité (et de gaz naturel) à prix fixe et des contrats à prix variable.

- Prix de l’énergie fixe : Si vous optez pour un prix de l’énergie fixe, la composante énergétique ne peut être modifiée pendant la durée de votre contrat. Les autres éléments du contrat, comme les tarifs de réseau, les taxes ou les prélèvements, peuvent quant à eux changer.

- Prix de l’énergie variable : Si vous optez pour un prix de l’énergie variable, la composante énergétique peut être modifiée sur une base régulière (tous les trois mois, tous les mois, …) pendant la durée de votre contrat. Ce changement est effectué sur la base d’un paramètre d’indexation.

Un contrat à prix fixe vous donne la garantie d’être facturé pendant la durée du contrat au prix déterminé au départ. Pas de surprise à la réception de la facture de décompte annuel et/ou de clôture. Dans les comparateurs, les prix fixes sont souvent plus élevés que les prix variables, car les fournisseurs se protègent des éventuelles fluctuations des prix sur le marché.

- Tarif du réseau de distribution : Le tarif de distribution couvre les coûts d’acheminement de l’énergie depuis le réseau haute tension (électricité) ou haute pression (gaz) jusqu’à votre domicile ou votre siège d’exploitation. Il constitue un élément de votre facture énergétique.

- Tarif du réseau de transport : Le tarif du réseau de transport est la redevance pour le transport d’électricité sur le réseau de haute tension (géré par Elia) et pour le transport sur le réseau de gaz naturel (géré par Fluxys). Le tarif du réseau de transport constitue un élément de votre facture énergétique. La CREG approuve les tarifs du réseau de transport.

- Tarif social : Le tarif social est un tarif inférieur au tarif normal. Il est calculé et publié quatre fois par an par la CREG. Dans son calcul, la CREG se base sur les tarifs commerciaux les plus bas sur le marché des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Le tarif social est uniquement octroyé à certaines catégories de personnes et est identique pour l’ensemble de la Belgique, quel que soit le fournisseur.

Plus d’information : creg.be – differents types de contrats

2) La Communauté d’Énergie (1)

En pratique rien ne change. Les consommateurs gardent leur contrat auprès de leur fournisseur d’électricité. Il est très difficile de garantir au consommateur que 100% de sa consommation va être couverte à travers le partage d’électricité locale renouvelable. En conséquence, le fournisseur du consommateur continue de fournir de l’électricité pour la part de sa consommation qui n’est pas couverte par l’électricité issue du partage.

La seule différence est que le consommateur va consommer une quantité d’électricité moins importante auprès de son fournisseur et va donc recevoir une facture moins élevée. Il est dès lors possible de demander au fournisseur d’adapter à la baisse les factures intermédiaires.

3) L’énergie partagée (1)

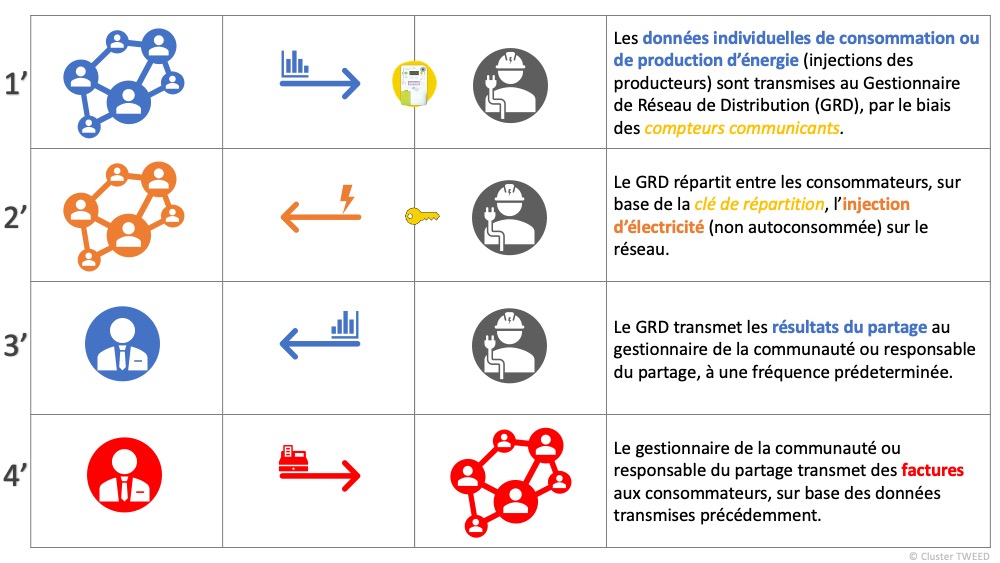

Les flux d’énergie en provenance des installations de production d’énergie sont répartis (et ensuite facturés) entre les participants à la Communauté d’énergie suivant une clé de répartition déterminée pour la Communauté.

On peut distinguer 3 types de clés de répartition principales. Les avantages et inconvénients de chacune de celles-ci sont expliquées ci-dessous.

LA CLÉ FIXE ÉGALITAIRE

L’injection d’électricité est répartie de façon fixe et identique entre les participants à l’activité de partage ; l’excédent est renvoyé sur le réseau.

Avantages

- Simplicité de mise en oeuvre

- Ne nécessite aucune modification suite à l’ajout ou au retrait d’un participant à l’activité de partage

Inconvénients

- Tout l’excédent non consommé est remis sur le réseau

- N’encourage pas la consommation aux heures de production.

LA CLÉ FIXE SPÉCIFIQUE

L’injection d’électricité est répartie de façon fixe entre les participants, suivant un pourcentage défini entre eux sur la base d’une convention. La répartition peut être choisie arbitrairement et peut, par exemple, refléter la part d’investissement individuel dans le cas d’un investissement collectif dans une installation production, ou les millièmes s’il s’agit d’une copropriété, ou encore simplement les différents profils de consommation des participants. L’excédent non consommé est renvoyé sur le réseau.

Avantages

- Simplicité de mise en œuvre

- Permet d’établir une répartition prioritaire, voire exclusive, des volumes alloués

Inconvénients

- Tout l’excédent non consommé est remis sur le réseau

- N’encourage pas la consommation aux heures de production

- Nécessite une modification suite à l’ajout ou au retrait d’un participant à l’activité de partage

LA CLÉ DYNAMIQUE AU PRORATA DE LA CONSOMMATION

L’injection d’électricité est partagée entre les participants proportionnellement à leur consommation individuelle par rapport à la consommation totale. Plus un participant consomme pendant un quart d’heure et plus la part de la production partagée qui lui sera allouée sera grande.

Avantages

- Encourage la consommation aux heures de production

- Augmente la chance que l’injection soit consommée

Inconvénients

- Inégalité de répartition entre les gros et faibles consommateurs

- Economies de consommation non valorisées

Qui plus est, pour l’ensemble de ces clés, il est possible d’opter pour une méthode de répartition itérative, qui permet une répartition des volumes en plusieurs « tours » ou itérations.

La répartition, effectuée en plusieurs itérations, répartit le volume suivant une règle connue (une des 3 clés de base), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de production à allouer ou jusqu’à ce que la consommation des participants soit couverte par l’électricité à partager.

Le nombre d’itérations pouvant être réalisées dans le cadre de l’application de la méthode de répartition itérative est limité à 3, permettant par exemple une combinaison des deux clés fixes (égalitaire et spécifique) suivie de l’application de la clé dynamique au prorata de la consommation pour l’allocation du solde du volume à partager à affecter aux participants.

Avantages

- Permet d’insérer une règle de priorité entre les participants à l’activité de partage, suivant des critères qui restent libres

- Maximise l’électricité partagée

Inconvénients

- En fonction des clés de base choisies pour les différentes itérations, pas de garantie par rapport à l’égalité de la répartition et à la satisfaction des besoins de tous les consommateurs

Source : CWaPE https://www.cwape.be/documents-recents/cles-de-repartition-standards-permettant-la-repartition-des-volumes-partages

5) Les finances (12)

Les coûts globaux de création d’une Communauté sont principalement liés aux investissements dans de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable, typiquement des panneaux photovoltaïques. Dans une moindre mesure, ils sont également liés à l’installation de compteurs communicants, pour lesquels des primes existent, ou à la perte de statuts spécifiques (tarif social, compteur en mode prépaiement, compteur qui tourne à l’envers).

Les bénéfices sont quant à eux liés au prix bas et stable de l’électricité locale consommée, comparativement au prix instable et plus élevé des fournisseurs d’énergie ; ainsi qu’à l’accès aux installations de production d’énergie renouvelable, potentiellement trop onéreuses. Les bénéfices environnementaux (déploiement de nouvelles productions renouvelables), sociaux (possibilités de partage ouvertes à tous les citoyens) ou territoriaux (communautés impliquent des acteurs locaux), sont cependant tout aussi importants et dès lors à ne pas oublier.

Le principe d’une communauté est de mettre en commun la production renouvelable issue notamment d’installations photovoltaïques, dont la communauté est propriétaire, sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance ou détenues par un de ses participants.

Le montant d’investissement de la communauté dépendra de l’ambition qui sera déployée pour financer ces installations : de leur taille (qui conditionne le montant de l’investissement) et du modèle d’investissement choisi (fonds propres/ emprunt, tiers-investissement).

Quoiqu’il en soit, chaque membre de la communauté peut participer à la hauteur de ses moyens au financement de ces unités de production. Il aura le même pouvoir décisionnel par rapport aux orientations de la communauté d’énergie quel que soit le montant investi dans les moyens de production.

Certaines entreprises proposent la prise en charge de la gestion technique, administrative et financière d’une installation photovoltaïque et de la mettre à disposition d’une Communauté d’énergie, moyennant le paiement d’une redevance annuelle et, le cas échéant, suivant la taille de l’installation, la cession des certificats verts (mécanisme de soutien à la production pour les grandes installations). Il s’agit d’une formule intéressante quand on ne dispose pas de fonds propres (ou de possibilités de contracter un prêt) pour investir dans une installation solaire.

Le paiement d’une redevance annuelle permet d’étaler les frais sur plusieurs années et donc de lisser la charge financière pour la Communauté dans le temps.

En général, le contrat de tiers-investissement s’arrête au bout de 10 ans et la Communauté devient alors propriétaire de l’installation photovoltaïque.

Il convient de mettre en concurrence les différents installateurs et d’analyser attentivement leurs offres avant d’engager la Communauté.

Oui. Participer à une Communauté permet d’avoir accès à de l’électricité (locale et renouvelable) moins chère que chez un fournisseur classique. Pour l’électricité locale, la stabilité du prix est garantie, ce qui permet de se protéger d’une hausse de la tarification comme observée ces derniers mois.

Ces bénéfices financiers seront d’autant plus importants que les consommateurs d’énergie parviendront à synchroniser leurs consommations avec la production solaire et locale. Autrement dit : plus on déplace ses consommations d’électricité aux moments où les panneaux photovoltaïques de la Communauté produisent, plus on fait des économies sur la facture d’électricité de son fournisseur classique !

Dans une Communauté d’énergie, l’électricité renouvelable et locale peut être revendue aux participants au plus proche du coût de production, qui est faible dans le cas du photovoltaïque.

Qui plus est, étant donné que le but de la Communauté n’est pas de faire des bénéfices, aucune marge ne vient s’ajouter au prix de vente.

Il s’agit néanmoins pour la communauté de prévoir, au niveau de sa trésorerie, des réserves pour faire face à d’éventuels impayés, pour le paiement de taxes,… et donc il est important d’inclure ces frais de gestion dans le prix de vente de l’électricité.

Pour les participants qui bénéficient du tarif social, une participation au partage ne sera évidemment intéressante financièrement que si le prix de l’électricité est fixé au niveau ou sous le tarif social. Aujourd’hui, il semble que, si une communauté doit rémunérer les producteurs d’énergie renouvelable, les obligations et frais à supporter rendent compliqué de respecter le tarif social. Si les installations de production sont payées par ailleurs (par exemple, mises à disposition par les gestionnaires de logements publics), le respect du tarif social est plus facile.

Le projet-pilote SunSud, à Saint-Gilles, permet de partager l’électricité produite par une installation solaire de 40 kWc située sur le toit d’un bâtiment de logements sociaux afin d’en faire bénéficier les locataires.

L’électricité solaire est vendue aux participants, par la société de logements propriétaire du bâtiment et des panneaux, à un peu moins de 10 c€/kWh soit à environ 2/3 du tarif social bruxellois pour l’électricité. L’éventuel bénéfice issu de la vente d’électricité sera versé à un fond commun dont l’affection sera décidée par les participants eux-mêmes, en vue par exemple de mener des travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment.

A noter que les règles en matière de tarification pour le partage d’énergie diffèrent fortement à Bruxelles, cet exemple n’est donc pas transposable. Nous ne bénéficions pas encore de données chiffrées pour un tarif dans un partage inclusif en Wallonie.

Les consommateurs gardent leur contrat auprès de leur fournisseur. En effet, il est très difficile de garantir au consommateur que 100% de sa consommation va être couverte, à travers le partage d’électricité locale renouvelable. En conséquence, le fournisseur du consommateur continue de couvrir la part de sa consommation qui n’est pas couverte par l’électricité issue du partage.

Les participants à la Communauté d’énergie recevront également une facture pour l’électricité renouvelable locale issue du partage d’énergie au niveau de la Communauté.

Le bilan financier est avantageux : plus on consomme l’électricité partagée, plus on réduit la facture du fournisseur.

Il sera possible de demander au fournisseur d’adapter les montants des factures intermédiaires, pour intégrer et anticiper la réduction de la facture.

Il faut mettre en balance le (petit) gain économique dû à la consommation de l’électricité locale avec la complexité administrative de recevoir une double facture. Mais d’autres gains comme, par exemple, le fait de participer à un projet concret avec ses voisins peuvent aussi être considérés.

Pour rappel, les Communautés d’Energies doivent poursuivre l’objectif principal « de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit ».

La participation à une communauté d’énergie implique de renoncer au régime de compensation annuelle (compteur qui tourne à l’envers).

En effet, la méthodologie de calcul par quart d’heure de l’électricité produite, de l’électricité autoconsommée et des prélèvements du réseau rend le régime de la compensation inapplicable.

Les consommations d’électricité en provenance de la Communauté d’énergie feront l’objet d’une facture spécifique, au tarif local en vigueur au sein de la Communauté. Pour l’électricité locale, la stabilité du prix est ainsi garantie, ce qui permet de se protéger d’une hausse de la tarification comme observée ces derniers mois. Tous les participants à la Communauté d’énergie restent cependant soumis au tarif de distribution et de réseau d’application pour l’électricité de leur fournisseur classique ainsi que les accises et les contributions au financement des certificats verts. Seule la partie “énergie” sera moins chère.

Les consommateurs qui bénéficient du tarif social renoncent à ce tarif pour la partie d’électricité en provenance de la Communauté. Autrement dit, le tarif local vient remplacer le tarif social pour la partie énergie de l’électricité produite localement.

Pour les consommateurs qui bénéficient d’un compteur en mode prépaiement, l’interaction entre le compteur communicant, l’opération de partage d’énergie et la plateforme de prépaiement qui calcule chaque jour les consommations n’est pas encore mise en place. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’intégrer les consommations locales directement sur le prépaiement. Dans l’attente, une solution est d’obtenir, pour les membres de la Communauté qui bénéficient du prépaiement, des factures de régularisation plus régulières pour se voir rembourser plus rapidement l’économie faite grâce à la consommation de l’électricité locale.

Notons enfin le tarif bihoraire, qui permet de bénéficier d’un tarif différent lorsque vous consommez en heures pleines (la journée, en semaine) ou en heures creuses (la nuit et le week-end), est toujours d’application (si elle est activée) pour la consommation d’électricité liée à votre fournisseur (et non pour celle liée à la Communauté).

Il est probable que les tarifs changent dans les années à venir, avec la mise en place de plusieurs tranches horaires, pour encourager les consommations durant les heures solaires avec des tarifs plus intéressants à ces heures-là.

Les consommateurs reçoivent toujours une facture de leur fournisseur d’électricité car ils consomment encore parfois l’électricité du réseau, lorsque l’installation photovoltaïque ne produit pas assez ou pas du tout (en soirée, par exemple).

Les consommateurs reçoivent également une facture pour l’électricité renouvelable locale issue du partage d’énergie au niveau de la Communauté.

Le bilan financier sera néanmoins avantageux : plus on consomme l’électricité partagée, plus on réduit la facture du fournisseur.

La facturation de l’électricité en provenance de la Communauté va se baser sur le relevé transmis par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (répartition entre les consommateurs sur base de la clé de répartition).

C’est le gestionnaire de la Communauté qui envoie les factures aux participants à la Communauté d’énergie. Ils recevront donc une facture spécifique, en plus de celle de leur fournisseur classique.

La fréquence de la transmission des données et de la facturation, les éventuelles provisions à payer doivent être définies en interne au niveau de la Communauté.

L’ensemble des données sont transmises de manière confidentielle.

12 Est-ce que les frais de transport et les taxes doivent être payés pour l’électricité partagée ?

Oui, vous allez définir pour l’opération de partage d’électricité le tarif pour l’électron (la partie « énergie »). Les taxes et frais de transport de l’énergie par le réseau devront être payées en plus.

La communauté va être redevable de taxes comme un fournisseur classique (TVA, accises…). Ces frais et taxes seront repris sur la facture de la communauté qui aura une forme similaire à celle d’un fournisseur classique.

7) Les retours de terrain (1)

La clé pour assurer une viabilité économique à une communauté d’énergie inclusive réside dans la participation au partage de plusieurs profils de consommateurs d’électricité, aux côtés de bénéficiaires du tarif social.

8) La mobilité partagée (1)

La consommation d’électricité en Belgique augmentera fortement d’ici 2030, poussée tant par l’électrification du transport que par celle des secteurs résidentiel et industriel. Pour répondre à celle-ci, l’offre d’énergie renouvelable doit croître très fortement. Néanmoins, la demande d’énergie verte dépasse actuellement déjà l’offre locale disponible et elle ne fera qu’augmenter dans les années à venir.

L’augmentation de la production d’énergie renouvelable est une évolution positive, mais elle présente aussi un défi : les fluctuations du système énergétique lorsque, par exemple, il n’y a pas de soleil ou de vent. Pour faire face à ces moments de faible production, il est nécessaire de disposer d’une capacité flexible supplémentaire qui peut être rapidement activée et désactivée.

Les propriétaires de voitures électriques devront idéalement optimiser leurs habitudes afin de tenir compte de la situation climatique. En 2030, plus de 2 millions de voitures électriques circuleront en Belgique. Cela représente un énorme potentiel de flexibilité, car elles peuvent être chargées et déchargées de manière flexible en fonction de l’offre d’énergie disponible sur le réseau.

La présente FAQ est élaborée dans le cadre de projets soutenus par la Région wallonne, et concerne dès lors la législation propre à celle-ci.