MaCER remise en questions

2) La Communauté d’Énergie (1)

Consommer de l’électricité au moment où elle est produite s’appelle l’autoconsommation. Jusqu’il y a peu, l’unique forme d’autoconsommation légale était à l’échelle individuelle. Dans ce cas, l’électricité produite est autoconsommée uniquement par le compteur auquel est relié, par un câble, la centrale de production d’électricité (le compteur d’une maison, d’un bureau, des communs d’une copropriété, …). Ce qui n’est pas instantanément consommé via ce compteur est réinjecté sur le réseau, sans savoir qui va in fine consommer cette injection de production.

Le partage d’énergie change cette logique en allouant cette électricité non auto-consommée à des consommateurs préalablement définis et situés dans un périmètre bien précis.

Précisons que le partage d’électricité s’effectue via le réseau public. Il ne s’agit pas de constituer un réseau privé où les consommateurs qui bénéficient de l’électricité partagée sont reliés physiquement par un câble à la centrale de production. En conséquence, des frais de réseau seront également à payer sur l’électricité partagée localement.

3) L’énergie partagée (5)

Les membres d’une communauté d’énergie peuvent partager la production d’installations de production d’électricité renouvelable ; au départ d’installations de production dont la communauté est propriétaire, sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance ou détenues par un de ses participants.

L’électricité partagée est le plus souvent issue de panneaux photovoltaïques placés sur le toit d’un bâtiment public (école, salle sportive, …) ou privé (bâtiment de logement, entreprise, …) ; l’énergie peut également être issue d’éoliennes ou d’installations de cogénération (chaleur et électricité).

Le partage de chaleur au départ d’installations de cogénération ou de combustion de biomasse bois est aussi possible.

Dès que le partage d’électricité concerne plusieurs consommateurs, il faut définir comment répartir entre eux l’énergie mise à leur disposition. Cette répartition s’effectue grâce à une « clé de répartition ».

Cette clé de répartition doit en quelque sorte traduire les objectifs que les participants veulent poursuivre à travers le partage d’électricité :

- maximiser les volumes partagés

- être équitable entre les différents participants

- favoriser les consommateurs qui font des économies d’énergie

- partager de l’électricité sur base d’affinités humaines ou de valeurs communes (avec en toile de fond la volonté de faire profiter certains consommateurs plutôt que d’autres d’une électricité moins chère)

- …

Le choix de la clé de répartition va permettre d’atteindre davantage un objectif plutôt qu’un autre. Par exemple, si l’objectif est maximiser l’électricité partagée, alors il faudra choisir une clé de répartition qui envoie en priorité l’énergie chez les consommateurs qui consomment beaucoup, au moment où la production est importante. Si l’objectif est d’aider en priorité les bénéficiaires du tarif social, la clé de répartition devrait envoyer en priorité l’électricité chez eux.

Les flux d’énergie en provenance des installations de production d’énergie sont répartis (et ensuite facturés) entre les participants à la Communauté d’énergie suivant une clé de répartition déterminée pour la Communauté.

On peut distinguer 3 types de clés de répartition principales. Les avantages et inconvénients de chacune de celles-ci sont expliquées ci-dessous.

LA CLÉ FIXE ÉGALITAIRE

L’injection d’électricité est répartie de façon fixe et identique entre les participants à l’activité de partage ; l’excédent est renvoyé sur le réseau.

Avantages

- Simplicité de mise en oeuvre

- Ne nécessite aucune modification suite à l’ajout ou au retrait d’un participant à l’activité de partage

Inconvénients

- Tout l’excédent non consommé est remis sur le réseau

- N’encourage pas la consommation aux heures de production.

LA CLÉ FIXE SPÉCIFIQUE

L’injection d’électricité est répartie de façon fixe entre les participants, suivant un pourcentage défini entre eux sur la base d’une convention. La répartition peut être choisie arbitrairement et peut, par exemple, refléter la part d’investissement individuel dans le cas d’un investissement collectif dans une installation production, ou les millièmes s’il s’agit d’une copropriété, ou encore simplement les différents profils de consommation des participants. L’excédent non consommé est renvoyé sur le réseau.

Avantages

- Simplicité de mise en œuvre

- Permet d’établir une répartition prioritaire, voire exclusive, des volumes alloués

Inconvénients

- Tout l’excédent non consommé est remis sur le réseau

- N’encourage pas la consommation aux heures de production

- Nécessite une modification suite à l’ajout ou au retrait d’un participant à l’activité de partage

LA CLÉ DYNAMIQUE AU PRORATA DE LA CONSOMMATION

L’injection d’électricité est partagée entre les participants proportionnellement à leur consommation individuelle par rapport à la consommation totale. Plus un participant consomme pendant un quart d’heure et plus la part de la production partagée qui lui sera allouée sera grande.

Avantages

- Encourage la consommation aux heures de production

- Augmente la chance que l’injection soit consommée

Inconvénients

- Inégalité de répartition entre les gros et faibles consommateurs

- Economies de consommation non valorisées

Qui plus est, pour l’ensemble de ces clés, il est possible d’opter pour une méthode de répartition itérative, qui permet une répartition des volumes en plusieurs « tours » ou itérations.

La répartition, effectuée en plusieurs itérations, répartit le volume suivant une règle connue (une des 3 clés de base), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de production à allouer ou jusqu’à ce que la consommation des participants soit couverte par l’électricité à partager.

Le nombre d’itérations pouvant être réalisées dans le cadre de l’application de la méthode de répartition itérative est limité à 3, permettant par exemple une combinaison des deux clés fixes (égalitaire et spécifique) suivie de l’application de la clé dynamique au prorata de la consommation pour l’allocation du solde du volume à partager à affecter aux participants.

Avantages

- Permet d’insérer une règle de priorité entre les participants à l’activité de partage, suivant des critères qui restent libres

- Maximise l’électricité partagée

Inconvénients

- En fonction des clés de base choisies pour les différentes itérations, pas de garantie par rapport à l’égalité de la répartition et à la satisfaction des besoins de tous les consommateurs

Source : CWaPE https://www.cwape.be/documents-recents/cles-de-repartition-standards-permettant-la-repartition-des-volumes-partages

Une communauté d’énergie renouvelable rassemble des consommateurs « à proximité des installations de production (pour le contrôle et l’activité de partage) ».

Le périmètre dans lequel les participants peuvent prendre part au partage peut suivre l’un des deux critères suivants :

- un critère géographique : les installations de production utilisées pour le partage et les participants au partage se situent sur le territoire d’une seule et même commune

- un critère technique : les points de raccordement des installations de production et des participants au partage se situent en aval du même poste de transformation à haute tension de Elia

Pour ce qui concerne le critère géographique, des exceptions s’appliquent :

- lorsqu’une installation de production est située sur le territoire de plusieurs communes, la proximité comprend l’ensemble des communes

- lorsque l’installation est une éolienne située à moins de 9 km de la limite de la commune où elle est située et une commune adjacente, la notion de proximité s’étend à la commune adjacente.

Il semble compliqué de répondre de manière tranchée à cette question.

Si l’opération de partage d’énergie rassemble uniquement des particuliers, avec des installations résidentielles, on peut généralement considérer un rapport de 1 producteur pour 3 consommateurs.

Mais d’autres profils de consommation pourraient faire partie du partage d’électricité (par exemple des commerces, de petites entreprises,…) et des installations plus grandes pourraient s’ajouter, ce qui nécessite de faire des estimations au cas par cas.

L’analyse des résultats du projet de Verviers met en évidence l’importance cruciale de la taille de l’installation et souligne la nécessité de procéder à une simulation avant le début du partage d’énergie, afin de dimensionner de manière optimale les équipements de production.

Ainsi, à Verviers, avec une installation sous-dimensionnée par rapport aux besoins d’énergie, on obtient un taux de partage important, de l’ordre de 60% avec un taux d’autosuffisance de l’ordre de 25%, signifiant que ¼ des besoins en énergie sont couverts par de l’énergie renouvelable.

Par contre, si on sur-dimensionne l’installation, le taux d’autosuffisance va augmenter mais atteindra très rapidement une limite vers 40%. A l’inverse, le taux de partage décroît étant donné qu’il y a une quantité importante d’énergie produite mais une faible proportion qui est partagée et consommée.

5) Les finances (1)

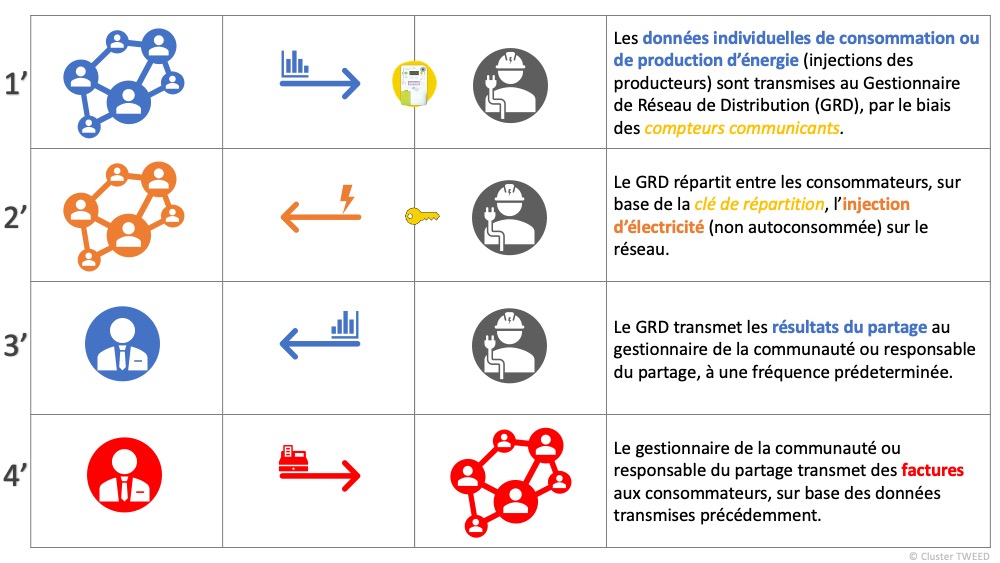

La facturation de l’électricité en provenance de la Communauté va se baser sur le relevé transmis par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (répartition entre les consommateurs sur base de la clé de répartition).

C’est le gestionnaire de la Communauté qui envoie les factures aux participants à la Communauté d’énergie. Ils recevront donc une facture spécifique, en plus de celle de leur fournisseur classique.

La fréquence de la transmission des données et de la facturation, les éventuelles provisions à payer doivent être définies en interne au niveau de la Communauté.

L’ensemble des données sont transmises de manière confidentielle.

7) Les retours de terrain (2)

Dans le cadre du partage d’énergie à Verviers, un outil de partage des données, accessible via une application, a été mis à la disposition des participants intéressés (le consentement des participants est nécessaire).

Un dongle, un petit appareil doit être connecté sur le compteur d’électricité du participant au partage pour communiquer ses données de consommation instantanée via wifi à une l’application. Ensuite, l’application (accessible via ordinateur ou smartphone) permet d’afficher en temps réel la consommation. Différentes options pour tenter de l’alléger peuvent alors être mise en place.

Le dispositif est relativement coûteux: il faut compter 30 à 40€ par dongle (voir les différentes marques disponibles sur https://maconsosouslaloupe.be).

Selon le modèle de dongle choisi, l’installation de routeurs 4G avec carte SIM permettant de créer un point wifi dans les locaux où se trouvent les compteurs communicants est parfois nécessaire, il faut alors compter une centaine d’€ par routeur, ainsi qu’un abonnement à 5-10€/an. Des alternatives qui permettent de récolter les informations du compteur sans disposer d’un wifi à proximité existent.

Dans le cas de Verviers, le coût du développement de l’application s’est élevé entre 4000€ et 5000€.

Des solutions moins onéreuses peuvent être testées, via notamment des logiciels libres de contrôle domotique comme “Home Assistant”. Elles n’ont pas été explorées dans le cadre du projet SocCER.

Il semble utile d’utiliser une application si on estime qu’il existe une marge de flexibilité pour des transferts de la consommation (par exemple, brancher des gros appareils électroménagers à d’autres heures, prévoir un nouveau créneau horaire pour chauffer de l’eau chaude sanitaire…).

Un point d’attention reste l’inclusion des personnes qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques. Un guide papier avec des conseils pour augmenter son autoconsommation peut s’avérer utile pour leur fournir l’information.

Illustration issue de l’outil de visualisation des données testé à Verviers

Dans le projet-pilote à Verviers, plusieurs clés de répartition ont tour à tour été testées avec les participants au partage d’électricité.

L’expérience du projet de Verviers montre que le choix d’une clé de répartition au prorata de l’énergie est intéressant (par rapport à la clé de répartition fixe égalitaire) si l’on souhaite maximiser collectivement en temps réel la consommation de l’énergie disponible pour la communauté. Ceci s’explique assez facilement, car la clé de répartition fixe égalitaire ne possède qu’un seul tour de répartition, et si du surplus existe encore à la fin du tour, il ne sera pas repartagé.

Les résultats d’un partage d’électricité varient très fortement de mois en mois. Afin d’avoir une vue globale sur les résultats, il est primordial d’avoir des résultats annuels.

Lors des mois avec peu de production (décembre et janvier), le taux de partage est très important (autoconsommation importante), mais, en contrepartie, le taux d’autosuffisance est très faible étant donné que les besoins en énergie sont importants. Ces deux paramètres sont donc importants à étudier de manière conjointe, afin d’éviter de mauvaises analyses.

Également, la consommation d’électricité est assez volatile dans une communauté d’énergie, cela peut impacter le dimensionnement de la communauté et des productions renouvelables à considérer.

Vous trouverez plus de détails et de chiffres dans le chapitre 7 de ce rapport.

La présente FAQ est élaborée dans le cadre de projets soutenus par la Région wallonne, et concerne dès lors la législation propre à celle-ci.