MaCER remise en questions

1) Le marché de l'énergie (8)

Quiconque produisant de l’électricité et qui approvisionne le marché de l’électricité. Il peut s’agir tant de particuliers (par exemple, un ménage équipé de panneaux solaires) que d’entreprises.

Plusieurs sources de production coexistent :

- les centrales thermiques, à partir de matière fossiles (charbon, pétrole, gaz) ou nucléaires

- les énergies renouvelables (principalement l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la biomasse et l’hydroélectrique)

Source : creg.be

Elia assure le transport de l’électricité depuis les centrales de production vers les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et les grands consommateurs industriels en passant par le réseau à haute tension.

Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) assurent l’acheminement de l’énergie vers les habitations et les petites entreprises. Ils assurent l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de distribution d’électricité (et de gaz naturel). Les GRD assurent en outre le relevé des compteurs de votre habitation. Ils ont en charge une zone.

Cinq gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz sont actuellement désignés en Région wallonne (AIEG, AIESH, ORES, RESA, RESEAU D’ENERGIES DE WAVRE). Il vous est possible de trouver votre GRD via votre code postal sur https://www.cwape.be/mon-grd

- Dans un marché libéralisé, les clients ont la faculté d’opter pour le fournisseur d’énergie de leur choix. Les fournisseurs d’énergie achètent l’électricité aux producteurs d’électricité et les revendent aux clients établis en Belgique. Les deux parties signent un contrat, le contrat de fourniture, qui définit les modalités de fourniture de l’énergie.

- Dans une communauté d’énergie, c’est le gestionnaire de la Communauté qui envoie les factures aux participants de ladite communauté. Les participants reçoivent donc une facture spécifique, en plus de celle de leur fournisseur classique.

La troisième partie du présent guide FAQ, « L’énergie partagée », détaille les fonctionnements du partage, tandis que la cinquième partie, « Les finances », détaille les aspects financiers (prix de vente de l’énergie partagée, tarifs possibles, facturation, …).

Les régulateurs veillent au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. Les compétences relatives à l’énergie sont réparties entre le gouvernement fédéral et les régions. Par conséquent, il existe un régulateur fédéral (pour toute la Belgique) et un régulateur régional pour chaque région.

- Le régulateur fédéral CREG : La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) est l’organisme fédéral pour la régulation des marchés de l’électricité et du gaz naturel en Belgique.

- Les régulateurs régionaux : Les régulateurs régionaux sont la CWaPE (Commission wallonne pour l’énergie), la VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) et BRUGEL (Le régulateur bruxellois pour l’énergie). Ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement des marchés régionaux de l’électricité et du gaz naturel. Ils conseillent les pouvoirs publics et contrôlent l’application des décrets et arrêtés. Ils approuvent les tarifs du réseau de distribution et assurent un service de médiation auquel les consommateurs peuvent s’adresser en cas de problèmes avec leur fournisseur ou gestionnaire des réseaux de distribution.

Source : creg.be

Dans un marché libéralisé, les activités de production, de transport, de distribution et de vente de l’énergie sont séparées. Toutes ces activités ont un coût pour la société qui les réalise.

Cependant, dans un souci de facilité pour le client, une seule facture lui est adressée, qui comprend l’ensemble des coûts liés aux éléments repris ci-avant ainsi que les taxes et surcharges imposées par les pouvoirs publics.

Ainsi, la facture que vous envoie votre fournisseur comprend les éléments suivants :

- Le prix de l’électricité proprement dit : ce prix est soumis à la concurrence et varie d’un fournisseur à l’autre ;

- Le coût de la distribution (d’utilisation des réseaux) : c’est un tarif approuvé règlementairement, donc non soumis à la concurrence, non négociable et identique quel que soit le fournisseur. Néanmoins, ce tarif varie en fonction de la commune dans laquelle vous habitez puisqu’il varie d’un GRD à l’autre et dépend donc du réseau auquel vous êtes raccordé.

- Les taxes et surcharges régionales et fédérales : elles sont imposées par les autorités régionales et fédérales.

De manière générale, les coûts de l’électricité représentent moins de la moitié du montant total de votre facture. Cette proportion peut toutefois varier d’une année à l’autre.

Si un consommateur participe à une communauté d’énergie, il reste soumis, suivant la réglementation régionale, à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu’aux taxes, surcharges et autres frais régulés. Il recevra une seconde facture, en plus de celle de son fournisseur classique. Cette facture comprendra le prix de l’électricité partagée, les accises fédérales et une contribution pour les certificats verts. Le coût d’utilisation des réseaux (coût de distribution) pour l’électricité partagée via la communauté d’énergie sera facturé par le fournisseur classique et non par la communauté d’énergie.

Sources : energuide.be ; cwape.be

Parmi les nombreux produits proposés par les fournisseurs d’énergie aux ménages, il existe des contrats de fourniture d’électricité (et de gaz naturel) à prix fixe et des contrats à prix variable.

- Prix de l’énergie fixe : Si vous optez pour un prix de l’énergie fixe, la composante énergétique ne peut être modifiée pendant la durée de votre contrat. Les autres éléments du contrat, comme les tarifs de réseau, les taxes ou les prélèvements, peuvent quant à eux changer.

- Prix de l’énergie variable : Si vous optez pour un prix de l’énergie variable, la composante énergétique peut être modifiée sur une base régulière (tous les trois mois, tous les mois, …) pendant la durée de votre contrat. Ce changement est effectué sur la base d’un paramètre d’indexation.

Un contrat à prix fixe vous donne la garantie d’être facturé pendant la durée du contrat au prix déterminé au départ. Pas de surprise à la réception de la facture de décompte annuel et/ou de clôture. Dans les comparateurs, les prix fixes sont souvent plus élevés que les prix variables, car les fournisseurs se protègent des éventuelles fluctuations des prix sur le marché.

- Tarif du réseau de distribution : Le tarif de distribution couvre les coûts d’acheminement de l’énergie depuis le réseau haute tension (électricité) ou haute pression (gaz) jusqu’à votre domicile ou votre siège d’exploitation. Il constitue un élément de votre facture énergétique.

- Tarif du réseau de transport : Le tarif du réseau de transport est la redevance pour le transport d’électricité sur le réseau de haute tension (géré par Elia) et pour le transport sur le réseau de gaz naturel (géré par Fluxys). Le tarif du réseau de transport constitue un élément de votre facture énergétique. La CREG approuve les tarifs du réseau de transport.

- Tarif social : Le tarif social est un tarif inférieur au tarif normal. Il est calculé et publié quatre fois par an par la CREG. Dans son calcul, la CREG se base sur les tarifs commerciaux les plus bas sur le marché des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Le tarif social est uniquement octroyé à certaines catégories de personnes et est identique pour l’ensemble de la Belgique, quel que soit le fournisseur.

Plus d’information : creg.be – differents types de contrats

Un compteur est un appareil qui permet de mesurer la consommation d’électricité à un endroit déterminé. Le compteur est positionné entre votre installation intérieure et votre raccordement au réseau de distribution.

- Compteur à budget : Si vous avez un retard de paiement auprès d’un fournisseur commercial d’énergie ou de votre gestionnaire de réseau de distribution, ce dernier vous installera un compteur à budget pour l’électricité et/ou le gaz naturel. Le compteur à budget fonctionne avec une carte que vous pouvez recharger. Vous pouvez ensuite consommer l’électricité et/ou le gaz naturel équivalent au montant chargé sur votre carte.

- Compteur bihoraire : Avec un compteur bihoraire, vous payez un tarif d’électricité différent pendant les heures de pointe et les heures creuses.

- Les heures creuses s’étendent de 21-22-23 heures du soir à 6-7-8 heures du matin durant la semaine et pendant toutes les heures du week-end, selon la commune où vous habitez et selon le gestionnaire de réseau de distribution qui vous fournit en électricité.

- Les heures de pointe s’étendent de 6-7-8 heures du matin à 21-22-23 heures du soir durant la semaine, selon la commune où vous habitez et selon le gestionnaire de réseau de distribution qui vous fournit en électricité.

- Compteur simple : Avec un compteur simple, vous payez le même tarif d’électricité le jour et la nuit.

- Compteur communicant : Un compteur communicant d’électricité (et de gaz naturel) est un compteur numérique directement raccordé aux systèmes du gestionnaire de réseau. Les données du compteur peuvent ainsi être lues à distance.

Sources : energuide.be ; creg.be

Le compteur communicant est un prérequis pour le partage d’énergie au sein d’une communauté d’énergie !

Découvrez ses caractéristiques en détail dans la quatrième partie ‘Le compteur communicant’ de ce guide FAQ.

2) La Communauté d’Énergie (8)

Une Communauté d’énergie (dite renouvelable ou citoyenne) est un nouvel acteur du marché de l’énergie initié par des directives européennes.

Les Communautés d’énergie permettent aux acteurs locaux (citoyens, autorités locales, entreprises) de se regrouper à travers une structure juridique (asbl, coopérative, …), en vue d’exercer de nouveaux droits : ils vont pouvoir contribuer de manière active à la transition énergétique, à la décentralisation et la démocratisation du marché de l’énergie. Les Communautés d’énergie ont en effet le droit d’exercer les activités suivantes : produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable, mais aussi partager, au sein de la communauté, de l’énergie, produite par les unités de production détenues par la communauté.

Consommer de l’électricité au moment où elle est produite s’appelle l’autoconsommation. Jusqu’il y a peu, l’unique forme d’autoconsommation légale était à l’échelle individuelle. Dans ce cas, l’électricité produite est autoconsommée uniquement par le compteur auquel est relié, par un câble, la centrale de production d’électricité (le compteur d’une maison, d’un bureau, des communs d’une copropriété, …). Ce qui n’est pas instantanément consommé via ce compteur est réinjecté sur le réseau, sans savoir qui va in fine consommer cette injection de production.

Le partage d’énergie change cette logique en allouant cette électricité non auto-consommée à des consommateurs préalablement définis et situés dans un périmètre bien précis.

Précisons que le partage d’électricité s’effectue via le réseau public. Il ne s’agit pas de constituer un réseau privé où les consommateurs qui bénéficient de l’électricité partagée sont reliés physiquement par un câble à la centrale de production. En conséquence, des frais de réseau seront également à payer sur l’électricité partagée localement.

Une communauté d’énergie crée des gains environnementaux (autonomie énergétique, développement des énergies renouvelables, …), sociaux (partage ouvert à tous les citoyens qu’ils soient propriétaires de panneaux solaires ou non, dynamiques locales de nouvelles solidarités, informations sur le système électrique, …), et potentiellement économiques (économies sur les factures d’électricité, stabilisation des prix de l’énergie à un tarif local).

Plus d’information sur les mécanismes de partage :

Une communauté d’énergie peut être constituée de personnes physiques (ménages, locataires, …), d’autorités locales, ou encore de petites ou moyennes entreprises (à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle).

- Le producteur : le propriétaire de l’injection (électricité produite non autoconsommée) partagée avec un groupe de consommateurs.

- Le consommateur : le consommateur final qui consomme un volume partagé (et, à d’autres moments, un volume en provenance de son fournisseur classique).

- La communauté d’énergie : l’entité juridique, dont les membres (ou une partie d’entre eux) consomment l’injection issue d’une (ou plusieurs) installation(s) dont la communauté ou l’un (ou plusieurs) de ses membres est (sont) propriétaire(s). La communauté peut par ailleurs être propriétaire des unités de stockage utilisées pour le partage.

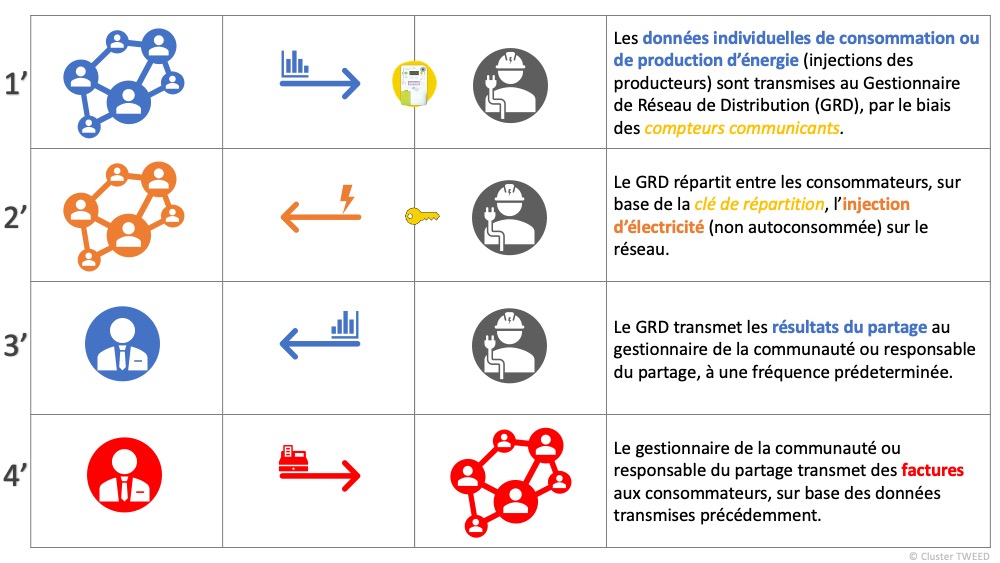

Par ailleurs, le gestionnaire du réseau de distribution est l’entité qui gère le comptage des données de consommation et d’injection sur le réseau. Il applique la clé de répartition choisie pour la communauté, et transmet les données aux gestionnaires de la Communauté d’énergie pour établir les factures ainsi qu’au fournisseur d’électricité (pour la partie qui ne fait pas l’objet d’une production locale ainsi que pour la facturation des frais de réseau pour l’ensemble de l’électricité consommée).

La participation aux Communautés d’énergie est libre et volontaire. C’est à dire que les participants peuvent choisir de participer ou non au partage d’énergie. Une Communauté d’énergie peut fonctionner si une partie seulement d’un quartier y prend part (même s’il existe un optimum de participation, à calculer suivant la quantité d’électricité disponible pour le partage). Seuls les membres bénéficieront de l’énergie verte partagée au tarif local.

Dans chaque projet, tout le monde (locataire, propriétaire) est invité à participer activement au processus d’élaboration et de prise de décision. Des solutions sur mesure permettent de faire adhérer tous ceux qui le souhaitent au projet.

Les directives européennes fournissant un cadre légal aux communautés d’énergie ont été transposées en droit wallon par le décret adopté par le Parlement wallon le 4 mai 2022. Le cadre légal a été complété par le vote d’un arrêté du Gouvernement wallon relatif le 17 mars 2023 qui précise les modalités concrètes des communautés et du partage d’énergie.

Plus d’information sur la page relative à la législation.

Le principe des CER avait déjà été transposé en droit wallon par le décret du 2 mai 2019. Ce régime n’est cependant jamais entré en application par manque d’adoption des mesures d’exécution par le Gouvernement wallon. Divers projets pilotes ont cependant été menés avec des dérogations par rapport aux règles actuelles du marché de l’électricité.

Intégrer une opération de partage d’énergie comporte beaucoup d’avantages, mais implique aussi pour les participants une série d’éléments.

Pour les consommateurs :

- Disposer d’un compteur communicant.

- Faire l’effort de synchroniser au maximum sa consommation avec la production d’électricité solaire (bien que ce ne soit pas impératif).

- Payer une deuxième facture d’électricité, indépendante de celle de son fournisseur.

- Signer un contrat avec la communauté d’énergie dont il est membre.

Pour les producteurs :

- Disposer d’un compteur communicant.

- Etablir un contrat avec la communauté d’énergie.

- Rendre accessible les données de production dans l’intention d’inciter les consommateurs à mieux synchroniser leur consommation avec cette production. Participer à une meilleure flexibilité énergétique (bien que ce ne soit pas impératif).

Les consommateurs et producteurs sont par ailleurs invités à participer à l’assemblée générale annuelle de la communauté d’énergie pour prendre ensemble les décisions qui concernent le futur de la communauté d’énergie (gestion, administration, tarifs, investissements éventuels,…).

En pratique rien ne change. Les consommateurs gardent leur contrat auprès de leur fournisseur d’électricité. Il est très difficile de garantir au consommateur que 100% de sa consommation va être couverte à travers le partage d’électricité locale renouvelable. En conséquence, le fournisseur du consommateur continue de fournir de l’électricité pour la part de sa consommation qui n’est pas couverte par l’électricité issue du partage.

La seule différence est que le consommateur va consommer une quantité d’électricité moins importante auprès de son fournisseur et va donc recevoir une facture moins élevée. Il est dès lors possible de demander au fournisseur d’adapter à la baisse les factures intermédiaires.

La création d’une communauté peut se réaliser en divers étapes, liées à quatre simples questions :

Où ? Qui ? Quoi ? Comment ?

Consultez la page liée aux étapes de construction d’une communauté pour les détails !

3) L’énergie partagée (13)

Les membres d’une communauté d’énergie peuvent partager la production d’installations de production d’électricité renouvelable ; au départ d’installations de production dont la communauté est propriétaire, sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance ou détenues par un de ses participants.

L’électricité partagée est le plus souvent issue de panneaux photovoltaïques placés sur le toit d’un bâtiment public (école, salle sportive, …) ou privé (bâtiment de logement, entreprise, …) ; l’énergie peut également être issue d’éoliennes ou d’installations de cogénération (chaleur et électricité).

Le partage de chaleur au départ d’installations de cogénération ou de combustion de biomasse bois est aussi possible.

Dès que le partage d’électricité concerne plusieurs consommateurs, il faut définir comment répartir entre eux l’énergie mise à leur disposition. Cette répartition s’effectue grâce à une « clé de répartition ».

Cette clé de répartition doit en quelque sorte traduire les objectifs que les participants veulent poursuivre à travers le partage d’électricité :

- maximiser les volumes partagés

- être équitable entre les différents participants

- favoriser les consommateurs qui font des économies d’énergie

- partager de l’électricité sur base d’affinités humaines ou de valeurs communes (avec en toile de fond la volonté de faire profiter certains consommateurs plutôt que d’autres d’une électricité moins chère)

- …

Le choix de la clé de répartition va permettre d’atteindre davantage un objectif plutôt qu’un autre. Par exemple, si l’objectif est maximiser l’électricité partagée, alors il faudra choisir une clé de répartition qui envoie en priorité l’énergie chez les consommateurs qui consomment beaucoup, au moment où la production est importante. Si l’objectif est d’aider en priorité les bénéficiaires du tarif social, la clé de répartition devrait envoyer en priorité l’électricité chez eux.

Les flux d’énergie en provenance des installations de production d’énergie sont répartis (et ensuite facturés) entre les participants à la Communauté d’énergie suivant une clé de répartition déterminée pour la Communauté.

On peut distinguer 3 types de clés de répartition principales. Les avantages et inconvénients de chacune de celles-ci sont expliquées ci-dessous.

LA CLÉ FIXE ÉGALITAIRE

L’injection d’électricité est répartie de façon fixe et identique entre les participants à l’activité de partage ; l’excédent est renvoyé sur le réseau.

Avantages

- Simplicité de mise en oeuvre

- Ne nécessite aucune modification suite à l’ajout ou au retrait d’un participant à l’activité de partage

Inconvénients

- Tout l’excédent non consommé est remis sur le réseau

- N’encourage pas la consommation aux heures de production.

LA CLÉ FIXE SPÉCIFIQUE

L’injection d’électricité est répartie de façon fixe entre les participants, suivant un pourcentage défini entre eux sur la base d’une convention. La répartition peut être choisie arbitrairement et peut, par exemple, refléter la part d’investissement individuel dans le cas d’un investissement collectif dans une installation production, ou les millièmes s’il s’agit d’une copropriété, ou encore simplement les différents profils de consommation des participants. L’excédent non consommé est renvoyé sur le réseau.

Avantages

- Simplicité de mise en œuvre

- Permet d’établir une répartition prioritaire, voire exclusive, des volumes alloués

Inconvénients

- Tout l’excédent non consommé est remis sur le réseau

- N’encourage pas la consommation aux heures de production

- Nécessite une modification suite à l’ajout ou au retrait d’un participant à l’activité de partage

LA CLÉ DYNAMIQUE AU PRORATA DE LA CONSOMMATION

L’injection d’électricité est partagée entre les participants proportionnellement à leur consommation individuelle par rapport à la consommation totale. Plus un participant consomme pendant un quart d’heure et plus la part de la production partagée qui lui sera allouée sera grande.

Avantages

- Encourage la consommation aux heures de production

- Augmente la chance que l’injection soit consommée

Inconvénients

- Inégalité de répartition entre les gros et faibles consommateurs

- Economies de consommation non valorisées

Qui plus est, pour l’ensemble de ces clés, il est possible d’opter pour une méthode de répartition itérative, qui permet une répartition des volumes en plusieurs « tours » ou itérations.

La répartition, effectuée en plusieurs itérations, répartit le volume suivant une règle connue (une des 3 clés de base), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de production à allouer ou jusqu’à ce que la consommation des participants soit couverte par l’électricité à partager.

Le nombre d’itérations pouvant être réalisées dans le cadre de l’application de la méthode de répartition itérative est limité à 3, permettant par exemple une combinaison des deux clés fixes (égalitaire et spécifique) suivie de l’application de la clé dynamique au prorata de la consommation pour l’allocation du solde du volume à partager à affecter aux participants.

Avantages

- Permet d’insérer une règle de priorité entre les participants à l’activité de partage, suivant des critères qui restent libres

- Maximise l’électricité partagée

Inconvénients

- En fonction des clés de base choisies pour les différentes itérations, pas de garantie par rapport à l’égalité de la répartition et à la satisfaction des besoins de tous les consommateurs

Source : CWaPE https://www.cwape.be/documents-recents/cles-de-repartition-standards-permettant-la-repartition-des-volumes-partages

La technologie principale nécessaire pour intégrer une forme de partage d’électricité est celle du compteur communicant.

Les technologies de production d’électricité renouvelable sont les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, la cogénération bois, …

Suivant les activités de la communauté d’énergie, d’autres technologies pourraient être mises en place par exemple pour le stockage d’énergie (batteries, hydrogène,…), la mobilité (véhicules électriques) ou encore la production et le partage de chaleur (cogénération, réseau de chaleur,…).

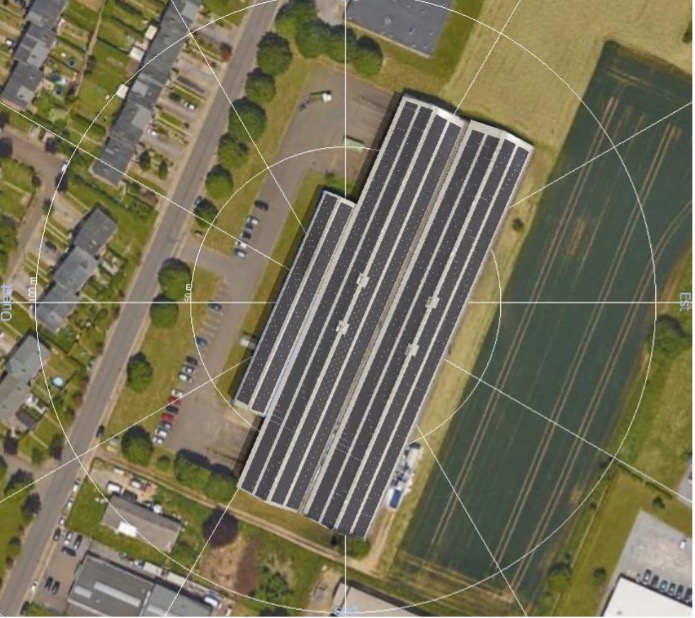

Une communauté d’énergie renouvelable rassemble des consommateurs « à proximité des installations de production (pour le contrôle et l’activité de partage) ».

Le périmètre dans lequel les participants peuvent prendre part au partage peut suivre l’un des deux critères suivants :

- un critère géographique : les installations de production utilisées pour le partage et les participants au partage se situent sur le territoire d’une seule et même commune

- un critère technique : les points de raccordement des installations de production et des participants au partage se situent en aval du même poste de transformation à haute tension de Elia

Pour ce qui concerne le critère géographique, des exceptions s’appliquent :

- lorsqu’une installation de production est située sur le territoire de plusieurs communes, la proximité comprend l’ensemble des communes

- lorsque l’installation est une éolienne située à moins de 9 km de la limite de la commune où elle est située et une commune adjacente, la notion de proximité s’étend à la commune adjacente.

Pour la région wallonne, vous pouvez :

- Contacter l’un des Guichets Énergie Wallonie en tant que particulier, ou Les Facilitateurs Energie en tant qu’entreprise ou indépendant

- Consulter la Carte dynamique de la Wallonie pour le solaire

- Calculer la rentabilité de votre installation par le biais d’un simulateur

- Contacter des installateurs privés pour obtenir et comparer des devis

- Consulter la la liste officielle des installateurs certifiés

- Consulter le Portail indépendant ReWallonia

La présente FAQ se rapporte au territoire wallon, veuillez cependant noter que pour la région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez :

- Consulter les informations générales sur le site de Bruxelles Environnement

- Bénéficier de conseils d’experts et gratuits

- Calculer votre potentiel sur la carte solaire de la Région de Bruxelles-Capitale

- Choisir un installateur certifié

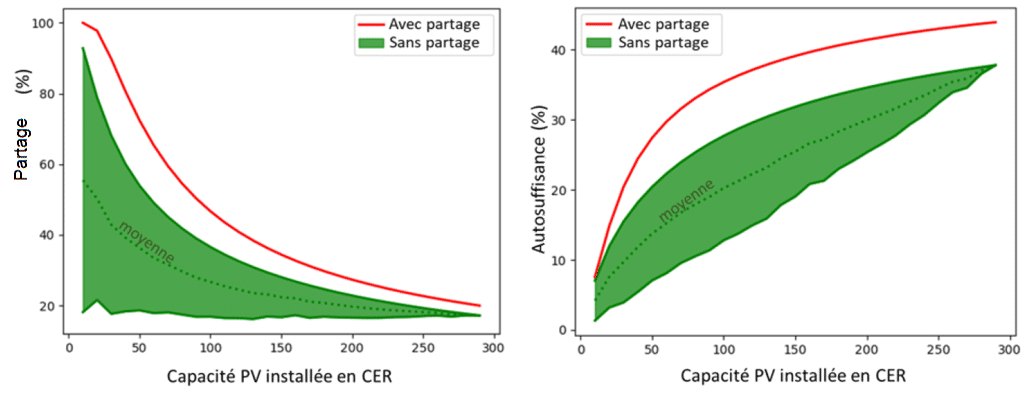

Oui, les études, notamment réalisées dans le cadre du projet AMORCE, montrent que la Communauté d’Energie incite financièrement à installer davantage de moyens de production renouvelable décentralisés. Ainsi, elle permet à la fois une diminution du prix de l’électricité sur la facture du consommateur et une augmentation du revenu du producteur qui participe au partage d’énergie, en améliorant significativement les taux de partage et d’autosuffisance (respectivement de 15% et 12% en moyenne).

Il est possible mais pas pour autant nécessaire d’intégrer du stockage d’énergie dans les technologies utilisées par la communauté d’énergie. Les batteries de stockage sont encore chères et nécessitent beaucoup de ressources, notamment des métaux, dont les stocks sont limités sur la Terre.

Des installations de recharge pour les véhicules électriques (smart charging) sont pertinentes pour augmenter le partage d’énergie.

Consommer un maximum d’énergie lorsque les installations de la communauté produisent permet d’augmenter les économies sur la facture de son fournisseur classique. Typiquement, les panneaux solaires produiront davantage d’électricité entre 12h00 et 16h00.

Dans l’attente d’une application ou d’une technologie spécifique qui indiquerait à la minute si de l’énergie est disponible pour les membres de la communauté, regarder sa montre et la météo par la fenêtre permet déjà de guider les comportements : si on est proche de la mi-journée et que le soleil brille, il est fort probable que les installations photovoltaïques de la communauté produisent et que de l’électricité est disponible pour le partage.

Il convient d’introduire une demande de partage auprès du gestionnaire de réseau pour être autorisé à partager de l’énergie au sein d’une communauté.

Le gestionnaire de réseaux de distribution ORES propose les étapes suivantes sur sa page https://www.ores.be/particulier/demarrer-partage-cer-cec

- Étape 1 : Désignation des participants et du représentant

- Étape 2 : Création et notification d’une communauté de partage d’énergie

- Étape 3 : Création d’une activité de partage d’énergie

- Étape 4 : ORES et la CWaPE analysent votre dossier

- Étape 5 : Signer la convention

- Étape 6 Le partage d’énergie commence

Ces étapes sont bien entendu similaires pour les autres gestionnaires de réseaux de distribution par exemple RESA : https://www.resa.be/fr/ma-situation/ma-production-denergie-photovoltaique/communaute-energie/

Cela dépend de la date d’installation. Les panneaux photovoltaïques placés avant 2024 bénéficient encore du mécanisme de la compensation jusqu’en 2030. La compensation permet de déduire l’énergie injectée sur le réseau de celle qui y est prélevée (entre deux factures annuelles). Si l’on ne considère que les aspects économiques, il n’y a un intérêt économique au partage d’électricité que dans le cas où il n’y a pas de compensation. En effet, sans compensation, la production électrique est en partie consommée directement (on parle d’autoconsommation instantanée) et le surplus est injecté sur le réseau et mesuré séparément. Ce surplus peut être vendu, à un fournisseur ou à une communauté d’énergie.

Oui, dans la mesure où il y a plusieurs installations de production qui produisent et alimentent la communauté d’énergie à des moments différents, il sera intéressant pour un producteur de bénéficier du partage d’électricité aux moments où sa propre installation ne produit pas.

4) Le compteur communicant (8)

Les compteurs communicants sont des appareils électroniques qui remplacent les anciens compteurs électro-mécaniques mesurant la consommation de gaz et d’électricité.

Plus d’informations sur la page dédiée aux technologies :

Les compteurs communicants sont en mesure d’enregistrer très précisément la consommation et la production d’énergie et sont dotés de moyens de communication embarqués, qui constituent des prérequis pour le partage d’énergie au sein d’une communauté. Dans une communauté d’énergie, le compteur communicant aide à différencier la consommation électrique utilisée via le réseau ou via, par exemple, des panneaux photovoltaïques qui y seraient raccordés.

Ils peuvent ainsi envoyer et recevoir des données de façon autonome, entre autres les index de consommation, transmis automatiquement au gestionnaire de réseaux de distribution.

Le placement d’un compteur communicant est actuellement gratuit.

Attention ces coûts peuvent être plus élevés si le changement de compteur nécessite également d’autres modifications dans votre installation électrique (changement de boîtier, coffret, …).

Si l’installation électrique n’a pas de soucis, le changement des compteurs se passe évidemment sans problèmes. Cependant, les nouveaux compteurs sont très sensibles, si l’installation électrique comporte des défauts qui peuvent provoquer de légères surtensions, alors le compteur peut déclencher et provoquer une coupure. Il s’agit alors pour les propriétaires de faire venir un électricien pour changer quelques disjoncteurs, ou réparer les problèmes liés à ces défauts. Néanmoins, ce type de soucis reste peu présent en général.

Pour de plus amples informations, prenez contact avec votre gestionnaire de réseau de distribution.

- Wallonie : https://www.cwape.be/mon-grd

- Le marquage CE garantit que les niveaux d’émission soient conformes avec les normes en vigueur.

- Le compteur utilise les réseaux des opérateurs mobiles et le module communicant des compteurs est comparable aux modules de communication des téléphones portables, avec comme différence que la distance entre un téléphone portable et le corps humain est de l’ordre de 10 cm, là où la distance entre le compteur et le corps humain est plutôt de l’ordre de 10 m. Ceci implique que la puissance absorbée par le corps humain due à un compteur communicant est 10 000 fois plus basse que celle dans le cas d’un appel avec un téléphone portable. On pourrait comparer l’effet d’un compteur communicant avec l’effet causé par le téléphone portable du voisin qui habite dans la maison d’à côté ou à l’étage au-dessus.

Source : https://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-compteurs/compteurs-smart-ready/faq

Un compteur communicant est un compteur électronique qui mesure la quantité d’énergie consommée sur une période de temps définie. Il communique et transmet également des données de consommation, comme vos index, et peut recevoir des informations ou des ordres à votre demande.

Tous les compteurs communicants affichent en permanence 4 index, peu importe que vous ayez une production d’énergie (par exemple, des panneaux photovoltaïques) et peu importe votre choix tarifaire (simple tarif, bi-horaire,…) :

- la consommation aux heures pleines

- la consommation aux heures creuses

- l’injection d’énergie aux heures pleines

- l’injection d’énergie aux heures creuses

Il est possible de raccorder des périphériques, qualifiés de systèmes de gestion d’énergie, aux compteurs communicants pour obtenir une vue plus précise de la consommation quotidienne d’énergie. Ces derniers peuvent gérer des appareils électroniques intelligemment, et faire épargner de l’énergie et de l’argent. Le site maconsosouslaloupe.be permet à ce titre de comparer les systèmes de gestion d’énergie existants.

Les Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) respectent le Règlement général sur la protection des données.

Les données transmises par votre compteur sont celles nécessaires au bon fonctionnement du marché de l’énergie, soit pour :

- L’enregistrement des quantités d’électricité consommées en provenance du réseau et, si une installation de production est raccordée au compteur, des quantités autoconsommées

- Le calcul des quantités partagées si vous avez souscrit à un partage d’électricité, par exemple dans le cas d’une communauté d’énergie

- L’établissement de votre facture par votre fournisseur commercial d’énergie et par le gestionnaire de votre éventuelle communauté d’énergie

Les données transmises concernent uniquement vos consommations d’électricité.

Il n’est pas possible de déterminer à distance si vous êtes chez vous. Le compteur communicant transmet vos index à votre GRD une seule fois par jour, et non en temps réel. Ces index sont transmis via un prestataire de transmission qui n’a pas connaissance de votre identité. Pour garantir la protection de vos données, elles sont chiffrées depuis votre compteur jusqu’à votre GRD. Les seules personnes qui vont être en contact avec vos données seront votre GRD, le gestionnaire de votre éventuelle Communauté d’énergie et votre fournisseur d’énergie (uniquement pour la partie strictement liée à la facturation).

Pour que la technologie soit bien comprise, on peut avoir recours à l’utilisation de compteurs communicants de démonstration (disponibles sur demande chez ORES ou RESA). Ce sont des outils que l’on peut connecter dans une prise et que l’on peut tester, pour visualiser les fonctionnalités.

Un accompagnement avec une personne ressource qui connait l’outil est recommandé. Le technicien installant le compteur peut typiquement réaliser une démonstration des fonctionnalités du compteur.

La consommation électrique liée au transfert et au stockage des données relatives à l’électricité partagée dans une CER (relevés des compteurs chaque quart d’heure) entraîne une empreinte carbone considérée comme négligeable : 3,25 kg de CO2eq par compteur sur 25 ans.

5) Les finances (12)

Les coûts globaux de création d’une Communauté sont principalement liés aux investissements dans de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable, typiquement des panneaux photovoltaïques. Dans une moindre mesure, ils sont également liés à l’installation de compteurs communicants, pour lesquels des primes existent, ou à la perte de statuts spécifiques (tarif social, compteur en mode prépaiement, compteur qui tourne à l’envers).

Les bénéfices sont quant à eux liés au prix bas et stable de l’électricité locale consommée, comparativement au prix instable et plus élevé des fournisseurs d’énergie ; ainsi qu’à l’accès aux installations de production d’énergie renouvelable, potentiellement trop onéreuses. Les bénéfices environnementaux (déploiement de nouvelles productions renouvelables), sociaux (possibilités de partage ouvertes à tous les citoyens) ou territoriaux (communautés impliquent des acteurs locaux), sont cependant tout aussi importants et dès lors à ne pas oublier.

Le principe d’une communauté est de mettre en commun la production renouvelable issue notamment d’installations photovoltaïques, dont la communauté est propriétaire, sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance ou détenues par un de ses participants.

Le montant d’investissement de la communauté dépendra de l’ambition qui sera déployée pour financer ces installations : de leur taille (qui conditionne le montant de l’investissement) et du modèle d’investissement choisi (fonds propres/ emprunt, tiers-investissement).

Quoiqu’il en soit, chaque membre de la communauté peut participer à la hauteur de ses moyens au financement de ces unités de production. Il aura le même pouvoir décisionnel par rapport aux orientations de la communauté d’énergie quel que soit le montant investi dans les moyens de production.

Certaines entreprises proposent la prise en charge de la gestion technique, administrative et financière d’une installation photovoltaïque et de la mettre à disposition d’une Communauté d’énergie, moyennant le paiement d’une redevance annuelle et, le cas échéant, suivant la taille de l’installation, la cession des certificats verts (mécanisme de soutien à la production pour les grandes installations). Il s’agit d’une formule intéressante quand on ne dispose pas de fonds propres (ou de possibilités de contracter un prêt) pour investir dans une installation solaire.

Le paiement d’une redevance annuelle permet d’étaler les frais sur plusieurs années et donc de lisser la charge financière pour la Communauté dans le temps.

En général, le contrat de tiers-investissement s’arrête au bout de 10 ans et la Communauté devient alors propriétaire de l’installation photovoltaïque.

Il convient de mettre en concurrence les différents installateurs et d’analyser attentivement leurs offres avant d’engager la Communauté.

Cela dépend du niveau de prix payé au fournisseur d’électricité classique. Les règles actuelles pour les communautés d’énergie imposent la prise en charge et la gestion d’une série de coûts (réseau, accises, compensation des certificats verts, TVA), qui implique qu’il sera difficile d’assurer sa viabilité économique si elle fixe le coût de l’énergie sous le tarif social.

Dans tous les cas, participer à une Communauté permet d’avoir accès à de l’électricité locale et renouvelable à un prix plus stable que chez un fournisseur classique, ce qui permet de se protéger d’une hausse de la tarification comme observée ces derniers mois.

Les bénéfices économiques seront d’autant plus importants que les consommateurs d’énergie parviendront à synchroniser leurs consommations avec la production solaire et locale. Autrement dit : plus on déplace ses consommations d’électricité aux moments où les panneaux photovoltaïques de la Communauté produisent, plus on fait des économies sur la facture d’électricité de son fournisseur classique !

Dans une Communauté d’énergie, l’électricité renouvelable et locale peut être revendue aux participants au plus proche du coût de production, qui est faible dans le cas du photovoltaïque.

Qui plus est, étant donné que le but de la Communauté n’est pas de faire des bénéfices, aucune marge ne vient s’ajouter au prix de vente.

Le projet-pilote SunSud, à Saint-Gilles, permet de partager l’électricité produite par une installation solaire de 40 kWc située sur le toit d’un bâtiment de logements sociaux afin d’en faire bénéficier les locataires.

L’électricité solaire est vendue aux participants, par la société de logements propriétaire du bâtiment et des panneaux, à un peu moins de 10 c€/kWh soit à environ 2/3 du tarif social bruxellois pour l’électricité. L’éventuel bénéfice issu de la vente d’électricité sera versé à un fond commun dont l’affection sera décidée par les participants eux-mêmes, en vue par exemple de mener des travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment.

Les consommateurs gardent leur contrat auprès de leur fournisseur. En effet, il est très difficile de garantir au consommateur que 100% de sa consommation va être couverte, à travers le partage d’électricité locale renouvelable. En conséquence, le fournisseur du consommateur continue de couvrir la part de sa consommation qui n’est pas couverte par l’électricité issue du partage.

Les participants à la Communauté d’énergie recevront également une facture pour l’électricité renouvelable locale issue du partage d’énergie au niveau de la Communauté.

Le bilan financier est avantageux : plus on consomme l’électricité partagée, plus on réduit la facture du fournisseur.

Il sera possible de demander au fournisseur d’adapter les montants des factures intermédiaires, pour intégrer et anticiper la réduction de la facture.

Il faut mettre en balance le (petit) gain économique dû à la consommation de l’électricité locale avec la complexité administrative de recevoir une double facture. Mais d’autres gains comme, par exemple, le fait de participer à un projet concret avec ses voisins peuvent aussi être considérés.

Pour rappel, les Communautés d’Energies doivent poursuivre l’objectif principal « de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit ».

La participation à une communauté d’énergie implique de renoncer au régime de compensation annuelle (compteur qui tourne à l’envers).

En effet, la méthodologie de calcul par quart d’heure de l’électricité produite, de l’électricité autoconsommée et des prélèvements du réseau rend le régime de la compensation inapplicable.

Les consommations d’électricité en provenance de la Communauté d’énergie feront l’objet d’une facture spécifique, au tarif local en vigueur au sein de la Communauté. Pour l’électricité locale, la stabilité du prix est ainsi garantie, ce qui permet de se protéger d’une hausse de la tarification comme observée ces derniers mois. Tous les participants à la Communauté d’énergie restent cependant soumis au tarif de distribution et de réseau d’application pour l’électricité de leur fournisseur classique ainsi que les accises et les contributions au financement des certificats verts. Seule la partie “énergie” sera moins chère.

Les consommateurs qui bénéficient du tarif social renoncent à ce tarif pour la partie d’électricité en provenance de la Communauté. Autrement dit, le tarif local vient remplacer le tarif social pour la partie énergie de l’électricité produite localement.

Pour les consommateurs qui bénéficient d’un compteur en mode prépaiement, l’interaction entre le compteur communicant, l’opération de partage d’énergie et la plateforme de prépaiement qui calcule chaque jour les consommations n’est pas encore mise en place. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’intégrer les consommations locales directement sur le prépaiement. Dans l’attente, une solution est d’obtenir, pour les membres de la Communauté qui bénéficient du prépaiement, des factures de régularisation plus régulières pour se voir rembourser plus rapidement l’économie faite grâce à la consommation de l’électricité locale.

Notons enfin le tarif bihoraire, qui permet de bénéficier d’un tarif différent lorsque vous consommez en heures pleines (la journée, en semaine) ou en heures creuses (la nuit et le week-end), est toujours d’application (si elle est activée) pour la consommation d’électricité liée à votre fournisseur (et non pour celle liée à la Communauté).

Il est probable que les tarifs changent dans les années à venir, avec la mise en place de plusieurs tranches horaires, pour encourager les consommations durant les heures solaires avec des tarifs plus intéressants à ces heures-là.

Les consommateurs reçoivent toujours une facture de leur fournisseur d’électricité car ils consomment encore parfois l’électricité du réseau, lorsque l’installation photovoltaïque ne produit pas assez ou pas du tout (en soirée, par exemple).

Les consommateurs reçoivent également une facture pour l’électricité renouvelable locale issue du partage d’énergie au niveau de la Communauté.

Le bilan financier sera néanmoins avantageux : plus on consomme l’électricité partagée, plus on réduit la facture du fournisseur.

La facturation de l’électricité en provenance de la Communauté va se baser sur le relevé transmis par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (répartition entre les consommateurs sur base de la clé de répartition).

C’est le gestionnaire de la Communauté qui envoie les factures aux participants à la Communauté d’énergie. Ils recevront donc une facture spécifique, en plus de celle de leur fournisseur classique.

La fréquence de la transmission des données et de la facturation, les éventuelles provisions à payer doivent être définies en interne au niveau de la Communauté.

L’ensemble des données sont transmises de manière confidentielle.

12 Est-ce que les frais de transport et les taxes doivent être payés pour l’électricité partagée ?

Oui, vous allez définir pour l’opération de partage d’électricité le tarif pour l’électron (la partie « énergie »). Les taxes et frais de transport de l’énergie par le réseau devront être payées en plus.

La communauté va être redevable de taxes comme un fournisseur classique (TVA, accises…). Ces frais et taxes seront repris sur la facture de la communauté qui aura une forme similaire à celle d’un fournisseur classique.

6) Les participants (7)

A venir.

La base d’une communauté d’énergie est la démocratie. Chaque participant dispose d’une voix et peut faire valoir son point de vue lors des discussions et des votes, au cours des réunions d’Assemblée Générale de la structure. Les règles concernant la vie et le fonctionnement de la communauté d’énergie sont balisées dans ses statuts.

De manière générale, pour assurer une intégration maximale de chacun.e, il s’agit pour les personnes qui coordonnent la mise en place et la gestion de la communauté et du partage d’énergie de multiplier les supports de communication et d’information.

L’accès à des versions papier est bien entendu important pour assurer l’accès à l’information. Il s’agit de faire en sorte que les outils numériques ne soient pas indispensables par rapport à l’implication dans la communauté (par exemple, si des applications numériques sont proposées). Ce principe reste valable durant toute la vie de la communauté, tant pour les informations par rapport à l’accès à la communauté que par rapport à la gestion des consommations ou des factures.

7) Les retours de terrain (14)

A Ans, un projet consiste à développer une Communauté d’énergie au sein d’un quartier de logements sociaux.

Une installation photovoltaïque de près de 1MWc sera installée sur un bâtiment de services publics et alimentera la cité Al’Trappe (367 logements sociaux) à proximité.

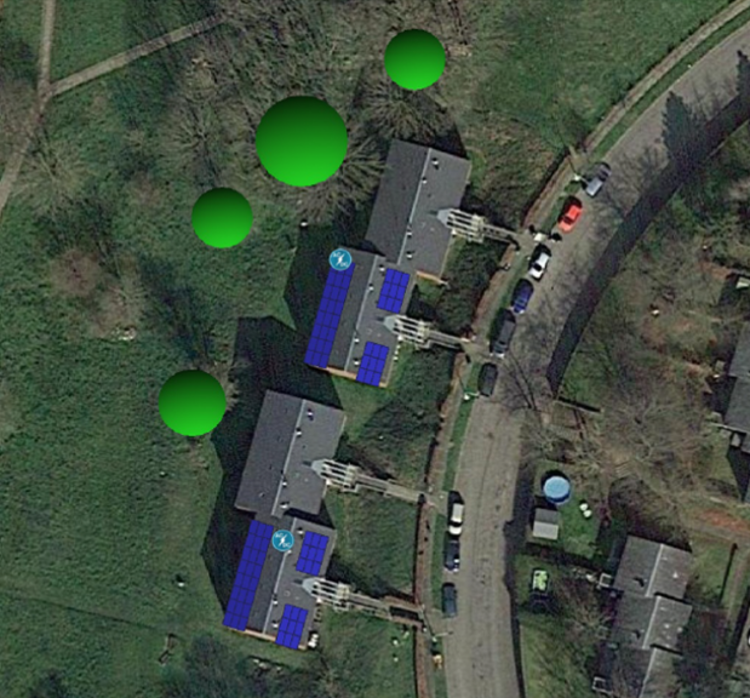

A Verviers, un projet pilote vise à alimenter en électricité renouvelable et locale 4 maisons sociales. Deux installations composées chacune de 29 panneaux sont placées sur les toitures des habitations, pour un total de 23 kWc de puissance.

Des retours d’expérience précis de ces deux projets pilotes alimenteront les versions ultérieures de ce guide.

Le projet-pilote SunSud, localisé à Saint-Gilles en Région bruxelloise, permet de partager l’électricité produite par une installation solaire de 40 kWc située sur le toit d’un bâtiment de logements sociaux afin d’en faire bénéficier la copropriété et les locataires.

L’électricité solaire est vendue aux participants, par la société de logements propriétaire du bâtiment et des panneaux, à un peu moins de 10 c€/kWh soit à environ 2/3 du tarif social pour l’électricité.

Plus d’information sur les autres projets-pilotes sur le blog :

Les expérimentations et résultats du projet SOCCER ont permis de mettre en évidence certains éléments, qui viennent nourrir des recommandations de changement de réglementation. Suite aux premières expériences, les communautés d’énergie vont probablement être amenées à se simplifier en termes de gestion et la législation va être amenée à évoluer.

- La création d’une entité juridique spécifique pour créer une communauté d’énergie et la mise en place d’une opération de partage d’énergie restent encore assez compliquées sur le plan administratif en Wallonie.

- Les coûts de la structure de la communauté d’énergie (asbl ou société coopérative) et sa gestion (via un organe d’administration) sont compliqués à rentabiliser pour assurer une viabilité économique, particulièrement pour un petit nombre de membres.

- Au vu des prix de l’énergie actuels, si on se focalise uniquement sur les avantages économiques, le partage d’énergie n’est intéressant que pour certains tarifs, au-dessus du tarif social. Les avantages d’avoir accès à un prix plus stable que chez un fournisseur classique ou la création d’un collectif sont importants mais ils ne suffisent pas toujours à convaincre de l’intérêt de participer.

- Les retours d’expérience montrent qu’il est compliqué d’assurer un partage d’électricité uniquement pour des bénéficiaires du tarif social, pour des questions de viabilité économique de l’opération : le tarif doit comprendre une série de coûts (tarifs réseau, accises, compensation des certificats verts, TVA). L’opération de partage doit donc inclure une mixité de publics.

- En matière de liquidités pour la communauté d’énergie, la gestion des taxes (TVA et accises) présente un défi.

- En l’absence d’un outil de facturation automatisé, la facturation reste chronophage et dépend du bénévolat ou des ressources humaines apportées par exemple par un pouvoir public (commune, gestionnaire de logements sociaux) pour se concrétiser.

- Alors qu’il y a peu d’incitants pour un (auto)producteur à revendre l’électricité qu’il produit dans une communauté d’énergie, il est aussi compliqué pour une communauté d’énergie d’emblée de lever des fonds pour financer une installation de production d’électricité renouvelable.

- Le travail de terrain pour inclure les participants est essentiel pour aboutir dans un projet de Communauté. La participation d’acteurs proches du terrain comme les responsables des sociétés de logements sociaux, les assistantes sociales, les agents de quartier,… et les initiatives locales (comité de quartier, associations locales) est essentielle pour réussir à mobiliser les participants dans un climat de confiance.

- Pour aller plus loin : https://www.renouvelle.be/fr/communaute-denergie-et-cohesion-sociale-nous-avons-mene-un-travail-de-terrain-pour-inclure-les-locataires/

- Un travail sur les habitudes de consommation des citoyens est intéressant à mener, en amont de la création de la Communauté, pour apporter des conseils adaptés et personnalisés aux citoyens et approcher la question énergétique par un aspect très quotidien.

- La vulgarisation des informations présentées par les experts ou professionnels est importante. Un équilibre entre la vision des citoyens et celle des experts ou professionnels extérieurs doit être visé.

- Une transparence totale par rapport aux impacts et bénéfices de la mise en place des outils de production (ex: changement visuel dû à l’installation de panneaux photovoltaïques dans le voisinage) et les bénéfices économiques de la Communauté sont importants pour construire la confiance et donc l’adhésion des participants au projet.

- Les processus de décision de la (future) Communauté doivent être ouverts et transparents. Chacun doit pouvoir y participer de façon équitable (principe de vote une personne = une voix).

- Les habitants doivent pouvoir avoir le choix de différents moyens de communication (papier, numérique) pour s’assurer d’un accès de tous à l’information.

Les panneaux solaires produiront davantage d’électricité́ entre 12h00 et 16h00. C’est à ce moment qu’il est possible de profiter au maximum du surplus d’énergie verte.

Nous aurons bientôt des retours de terrain sur le changement d’habitudes de consommation.

Le temps nécessaire à la mise en place d’une communauté va varier suivant les dynamiques en place sur le terrain, chacune des étapes pouvant prendre plus ou moins de temps :

- Le périmètre de la communauté est-il défini en fonction d’un quartier spécifique, de contraintes techniques, de la localisation d’installations de production existantes ou à venir ?

- Les membres de la communauté sont-ils déterminés ou s’agit-il de les mobiliser ?

- Les technologies de production d’énergie comme les panneaux photovoltaïques sont-elles présentes ou à installer ? Les compteurs communicants sont-ils installés chez les (futurs) membres de la communauté ?

- Les outils juridiques sont-ils disponibles ou à créer (statuts pour la personne morale organisatrice, facturations types, …) ?

A l’heure actuelle, l’ensemble de ces étapes peut prendre de quelques mois à un an. Il est probable que la création de communautés sera fluidifiée et accélérée au fur et à mesure que les citoyens s’approprieront les possibilités offertes par les communautés et l’expérience se diffusera.

La durée de vie d’une opération de partage d’énergie ou d’une communauté d’énergie n’est pas déterminée : tant que les consommateurs et producteurs souhaitent partager l’énergie et que les technologies de production sont fonctionnelles, il n’y a pas de limite.

L’installation de panneaux photovoltaïques est un levier important de réduction d’émissions de gaz à effet de serre liées à l’usage des bâtiments : les panneaux génèrent de l’électricité sous l’action du rayonnement solaire, sans émissions de gaz à effet de serre en fonctionnement. Seules subsistent des émissions produites lors de la fabrication et le placement des panneaux, ces émissions représentant l’ « empreinte CO2-équivalent », l’unité CO2-équivalent (ou CO2eq) étant une unité pour représenter l’ensemble des gaz à effet de serre. Ainsi l’empreinte CO2eq rapportée au nombre de kWh générés sur la durée de vie du panneau n’égale pas zéro mais une valeur que l’on situe entre 20 et 50 grammes de CO2-équivalent par kWh, bien en deçà de la valeur moyenne de l’électricité du réseau belge se situant en moyenne autour de 260 grammes de CO2eq / kWh, mais surtout de la valeur de l’électricité générée à partir de gaz (supérieure à 500 grammes de CO2eq / kWh), qui est souvent l’électricité qu’on économise en Belgique lorsque on produit de l’électricité à partir de panneaux photovoltaïques.

Dans le cadre du projet SOCCER, plusieurs scénarii se sont intéressés à l’intégration de panneaux solaires au sein de la Communauté d’énergie d’Ans, sur les toitures d’un bâtiment de la commune d’Ans ainsi que les toitures des logements de la Société des Logements du Plateau (SLP) présentant un potentiel intéressant, et à la production d’électricité associée.

Pour cette communauté d’énergie, l’installation de plus de 2600 panneaux solaires sur un bâtiment communal pour une puissance totale d’installation égalant 975 kWc (kilowatt-crète) permettrait une production d’électricité moyennée sur les 25 prochaines d’années de 835 MWh (ou 835.000 kWh) par an, couvrant les besoins du bâtiment lui-même et une partie des besoins électriques de la communauté d’énergie constituée par les locataires de la SLP.

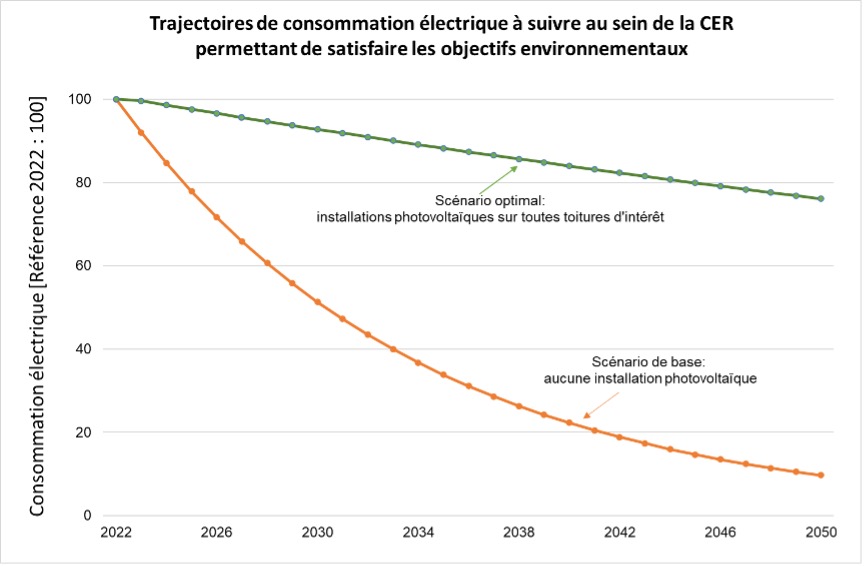

Ces différents scénarii assortis d’un certain nombre d’hypothèses, ont été évalués afin d’établir différents profils de consommation électrique que devraient suivre la Communauté d’énergie jusqu’en 2050 pour satisfaire les engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (limiter le réchauffement planétaire à 2°C supplémentaires).

De cette évaluation nous avons dégagé deux profils : le premier représentant le scénario de base (celui où aucune action n’est prise) ainsi qu’un scénario optimal (toutes les surfaces de toitures d’intérêt et disponibles sont occupées par des panneaux), la réalité de terrain se situant entre ces deux scénarios. Ces deux scénarios traduisent la consommation d’électricité « autorisée » pour des usages similaires à l’année de référence 2022, et n’intègrent donc pas des mesures d’électrification de certains usages sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

Il est intéressant de noter qu’aucun scénario ne permet une augmentation de la consommation électrique au cours du temps. Toutefois, alors que le scénario de base exigerait même une diminution à hauteur de 50% de la consommation électrique à l’horizon 2030, le scénario optimal met en évidence un impact réellement significatif de l’installation de photovoltaïque, avec un effort de diminution de la consommation électrique à horizon 2030 ne devant être que de l’ordre de 7%. Il est raisonnable d’estimer que cet effort pourrait être réalisé par la mise en place d’actions d’économie n’impactant pas la qualité de vie des utilisateurs de la communauté d’énergie.

Objectif 2050 : la nécessité d’élargir le champ des actions

À horizon plus lointain (2050), un effort de diminution plus conséquent, de l’ordre de 24%, est par contre nécessaire et sera plus difficile à obtenir par de simples éco-gestes. L’atteinte de cet objectif nécessitera la mise en place de mesures additionnelles, aussi bien internes à la communauté d’énergie qu’externes et ce à des échelles communale, régionale et nationale : support à la rénovation thermique des logements ou encore à l’installation de pompes à chaleur sont quelques exemples de mesures possibles permettant de réduire l’empreinte environnementale liée à l’usage des bâtiments.

Par ailleurs, il est important de noter que cette étude s’est appuyée sur l’hypothèse d’actions d’atténuation des émissions cloisonnées par type d’activités (comme dit précédemment, on considère les usages équivalents dans le temps) là où la transition écologique, de par l’ampleur des changements nécessaires, exige une réponse systémique et globale : mobilité et usage des bâtiments sont deux types d’activités pour lesquels des solutions globales et collectives permettraient d’agir avec plus d’impact. En effet l’électrification de certains usages comme la mobilité a le pouvoir d’également abaisser les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi la question de la mobilité électrique partagée doit également être prise en compte au sein des communautés d’énergie, qui constituent des foyers favorables à la participation citoyenne.

Lionel Fourdrinier, Program Leader, CRM GROUP

A venir.

8) La mobilité partagée (12)

Se déplacer grâce à la mobilité partagée consiste à utiliser des moyens de transport partagés par plusieurs personnes. On distingue deux types de mobilité partagée :

- Le partage de véhicule : plusieurs personnes utilisent le même véhicule à des moments différents. Les véhicules peuvent être ramenés à un point bien précis (station-based) ou garés sans station d’attache (free-floating).

- Le partage de trajet : plusieurs personnes utilisent le même véhicule au même moment. Ce type de mobilité partagée peut être informel ou mis en place par une plateforme en ligne (taxi , co-voiturage organisé, etc.).

Ces dernières années, ce type de mobilité s’est énormément développé, particulièrement dans les grandes villes. De nombreux moyens de transport partagés sont mis à la disposition des utilisateurs : trottinettes, vélos, scooters, voitures, etc.

Source : SPF Mobilité et Transports – https://mobilit.belgium.be

Le car-sharing ou l’autopartage, solution qui permet de disposer d’une voiture sans en posséder une personnellement, est une des solutions les plus connues de mobilité partagée. Les véhicules sont gérés par une société professionnelle et différentes stations de véhicules sont présentes sur un territoire donné. Chaque client peut, quand il le souhaite, réserver le type de véhicule dont il a besoin et payer son utilisation selon la distance et la durée du trajet. Ce service est idéal pour ceux qui roulent peu ou qui souhaitent remplacer un deuxième véhicule qui est peu utilisé.

Il existe également d’autres solutions d’autopartage, telles que le partage de voiture entre voisins ou la location entre particuliers.

L’on peut donc synthétiser trois cas de figures pour le partage d’une voiture :

- on utilise une voiture qui appartient à un autre particulier

- on loue un véhicule qui appartient à une société privée

- on met sa voiture à disposition d’autres personnes (que l’on connaît ou pas) qui participent aux frais

Diverses plateformes, issues de sociétés privées, proposent évidemment des services de location de voiture, pour chacun des cas de figure énuméré. Ces plateformes seront généralement proposées tant par le biais de sites web, que par celui d’applications sur Smartphone.

Source : SPW Mobilité https://mobilite.wallonie.be – Ecoconso www.ecoconso.be

L’idée maîtresse de la multimodalité, c’est de pouvoir combiner plusieurs moyens de transport pour arriver à destination, en privilégiant bien sûr la mobilité partagée. Concrètement, la multimodalité n’est cependant pas toujours évident pour l’utilisateur.

- Comment calculer mon temps de trajet en utilisant différents moyens de transport ?

- Comment être certain qu’un voiture partagée sera disponible quand je descendrais du train ?

- Comment payer ces différentes solutions combinées en un seul paiement ?

Tant que ces questions n’ont pas de réponses précises, la multimodalité peut surtout ressembler à la juxtaposition de solutions qui ne sont pas forcément intégrées les unes aux autres.

La Mobility as a Service (MaaS) décrit le transfert d’une mobilité basée sur la possession de modes de transport, vers une mobilité basée sur l’utilisation de services de mobilité qui vont faciliter la multimodalité. La Mobility as a Service propose des services qui vont :

- Rassembler numériquement et physiquement l’offre de transport, tant en termes d’information, de réservation, que de tarif pour faciliter la mobilité et la multimodalité.

- Accroitre la qualité, la lisibilité et l’accessibilité des réseaux et des services de transport public.

- Renforcer l’interconnexion des différents services et l’intermodalité grâce au développement de pôles d’échange.

La Mobility as a Service (MaaS), c’est l’intégration de l’offre de transport dans des applications et plateformes numériques sous la forme d’un service unique grâce auxquels on accède facilement et pratiquement à l’ensemble des réseaux de transport existants et des nouvelles formes de mobilité. Outil ultime de la multimodalité, la MaaS offre des solutions de mobilité intégrées et personnalisées en fonction des usagers et de leurs besoins de déplacements.

Le concept de mobilité partagée remet donc en cause la façon d’aborder la possession individuelle et le partage d’un bien, il fait appel appel à la multimodalité et fait partie intégrante du concept de Mobility as a Service (MaaS).

Sources : SPF Mobilité https://mobilit.belgium.be ; SPRB Mobilité https://mobilite-mobiliteit.brussels

La Belgique est confrontée à des défis majeurs sur le plan de la mobilité. Actuellement, la plupart des déplacements domicile – lieu de travail sont effectués en voiture, avec une seule personne à bord. Cette utilisation peu efficace des moyens de déplacement représente une cause importante de pollution et de congestion routière en heures de pointe. Cela a aussi un impact majeur en termes d’économie . De plus, l’empreinte écologique élevée des transports a des conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique.

La mobilité partagée et durable répond à ces nouveaux enjeux de société. Plusieurs autres facteurs individuels ont créé une opportunité pour un changement de mentalité, tels que le coût annuel très élevé d’un véhicule personnel et les problèmes de stationnement.

La mobilité partagée propose des solutions de transport aux multiples avantages :

- des économies financières (surtout avec l’augmentation du prix des carburants)

- un impact écologique réduit (moins de voitures, c’est moins de pollution)

- l’augmentation de l’activité physique (surtout avec le vélo et la marche)

- une diminution du stress (ça fait beaucoup de bien)

- une facilité de stationnement (souvent compliqué et onéreux)

- un désengorgement de la ville (plus belle, plus sûre et plus agréable)

Ces différents facteurs peuvent convaincre d’opter pour d’autres modes de déplacement que la voiture individuelle.

Source : SPF Mobilité https://mobilit.belgium.be ; SPRB Mobilité https://mobilite-mobiliteit.brussels

La voiture électrique personnelle (c’est-à-dire n’appartenant qu’à une personne ou un ménage) n’est compatible que sous certaines conditions spécifiques avec les objectifs climatiques de 2030.

Par contre, elle ne sera probablement pas compatible avec les objectifs climatiques 2050. La fait de partager des voitures électriques sera donc probablement un vecteur d’action de la transition écologique compatible avec ces objectifs climatiques 2050 (dont les conditions restent à définir précisément).

Les études liées au cycle des vie des voitures (empreintes de fabrication et fin de vie incluses) montrent que les voitures électriques ont un meilleur bilan d’émissions de gaz à effet de serre que leur équivalent fossile. Ce résultat est bénéfique dans tous les cas de figure (mix énergétique, catégorie de voiture, lieu de production). Le bénéfice du passage à l’électrique est d’autant plus important que le mix de production électrique du pays est peu carboné (part importante de moyens de production renouvelables ou de nucléaire). Le GIEC considère ainsi 60% de gain d’empreinte CO2 avec une voiture électrique approvisionnée avec de l’électricité bas carbone et 18% de gain avec un mix dominé par le gaz.

Les voitures électriques « citadines » (légères, de petit gabarit) ont une empreinte de début de vie en moyenne 2 fois plus faible que les berlines. Ces véhicules plus lourds nécessitent plus de matière, pour la construction et les batteries. Les berlines mettent donc plus de temps à être « rentabilisées » sur le plan environnemental que leur équivalent léger.

Les résultats du projet de recherche AMORCE montrent que le partage d’électricité via une communauté d’énergie permet de diminuer l’impact des rechargements des véhicules électriques sur la facture, en augmentant significativement l’autosuffisance et l’autoconsommation. En outre, la recharge coordonnée au niveau de la communauté d’énergie est globalement plus performante que si elle est optimisée au niveau individuel, d’autant plus si les véhicules électriques ne sont pas associés à des maisons équipées de panneaux photovoltaïques.

L’opération de partage d’énergie permet de diminuer l’impact sur le réseau en coordonnant les rechargements des véhicules électriques au niveau de la communauté, et en diminuant ainsi les pics de puissance.

9) La communauté solidaire (2)

Les communautés d’énergie renouvelable font émerger une alternative face à la précarité énergétique, qui touche des milliers de ménages.

En se basant sur des énergies renouvelables, les communautés d’énergie permettent d’offrir à tous les participants des prix de l’énergie stables, ce qui facilite le paiement des factures d’énergie.

De manière générale, l’alternative des communautés d’énergie ouvre l’opportunité de bâtir un système énergétique décentralisé, flexible, fiable et accessible à tous et toutes.

En démocratisant l’énergie, elle permettent finalement à chacun.e de s’intégrer et de bénéficier des avantages de la transition environnementale et énergétique.

La présente FAQ est élaborée dans le cadre de projets soutenus par la Région wallonne, et concerne dès lors la législation propre à celle-ci.